I

A crítica da liberdade preditiva tem seu melhor argumento quando fala sobre ideologia. Ela diz “a liberdade só é possível no nível da ideologia”. O sujeito é determinado por ela, quando acredita que é livre, isso quer dizer: sua sensação de saber-se livre é determinada por condições objetivas por ele não percebidas.

No primeiro texto eu questionei esse argumento da ideologia, dizendo que, se os críticos da liberdade acusavam a crença sobre o sentimento de liberdade, por que é que não seria razoável acusar também a crença sobre o sentimento de se ter apreendido a ideologia usada para criticar a liberdade? Agora, entendo que eu ainda não tinha visto esse arranjo específico que o crítico da liberdade faz, partindo do argumento da ideologia para falar que não somos livres. Articular a ideia de ideologia não era o problema dessa crítica. O problema, na verdade, era a articulação por ela feita com o argumento da ideologia, principalmente a articulação com as consequências deterministas desse argumento.

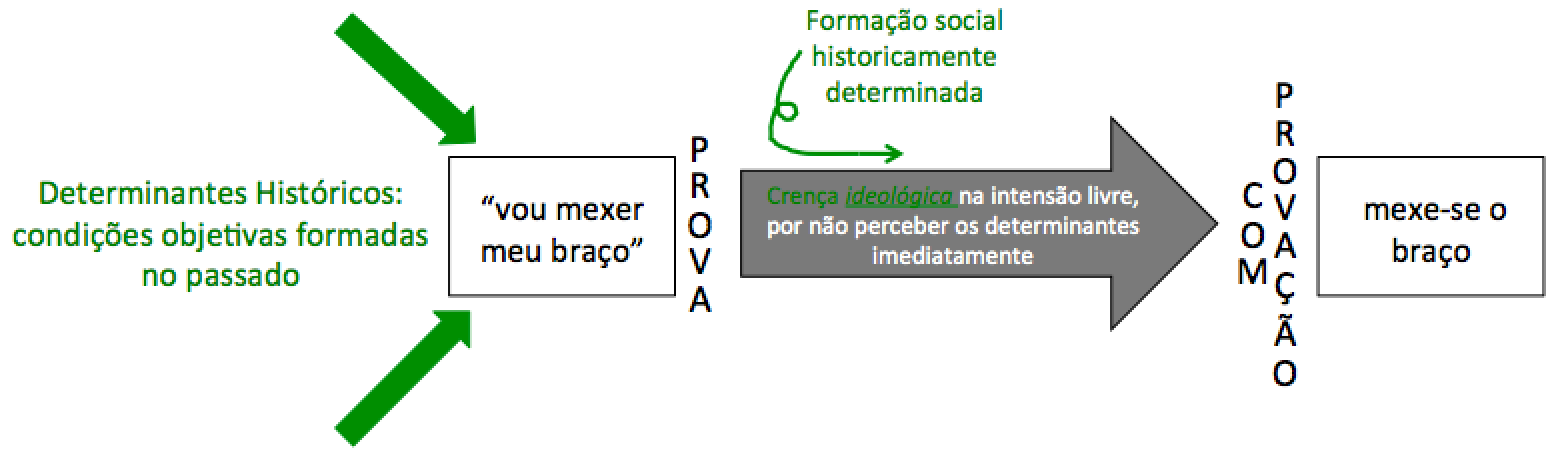

A crítica da liberdade, quando disse ser “a liberdade” impossível, criticou, ainda que sem saber, uma liberdade intangível em sua conceituação, a saber, a liberdade preditiva. Esta é uma específica noção de liberdade, uma liberdade baseada na ideia de predição. Sua estrutura é: alguém diz que fará algo, demonstrando sua intensão, em seguida, age conforme havia dito; pela prova de predição, opera um ligamento entre presente e futuro. Um exemplo dessa é a ideia de escolher mexer um braço, enunciando tal intenção, e em seguida mexê-lo, comprovando a intensão anterior. Isto é, confirmando a causa de uma ação intencionalmente livre.

|

| "Liberdade preditiva". |

Portanto, a liberdade preditiva seria aquela da capacidade de prever o futuro, de provar que intenções e vontades presentes modificam o futuro livremente. Diante dessa, o crítico iria dizer que a consciência de sua capacidade é ilusória, pois não consegue perceber que a própria enunciação e também ato são ambos determinados por condições imperceptíveis imediatamente. Ela diria algo como

“a sensação de liberdade em si já é um julgamento socialmente aprendido ao longo da formação do sujeito sobre seus sentimentos e ações; logo, o ser diante de suas sensações e crenças antes nos mostra delas ser um escravo do que autônomo com relação ao mundo e a si a partir delas; o sujeito é um escravo de sua sensação de liberdade, pois, sob ela, ele não percebe o que a condiciona, isto é, os determinantes históricos que implicam ele a senti-la” (crítico da liberdade - eu sei, viagem minha).

O argumento da ideologia, usado pela crítica à liberdade é muito bom porque usa a ideia de que, a aparente liberdade imediata, como mexer um braço segundo as próprias intenções, pode esconder condições mediadas historicamente, que determinam essencialmente tanto a intensão do sujeito quanto sua ação. Além disso, o argumento da ideologia coloca um dado de realidade intransponível: essas condições históricas foram formadas em um passado irreversível e que nos determina constantemente, além disso, sem que o saibamos.

|

| "Argumento da ideologia" usado pelo crítico da liberdade. |

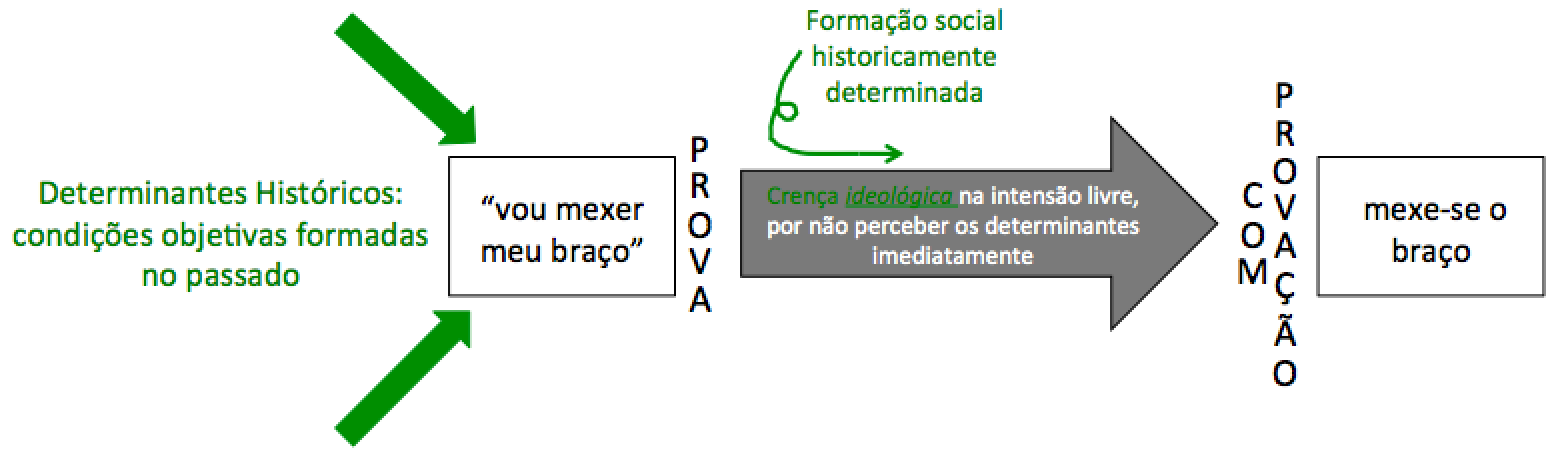

O argumento da ideologia é bom, mas o crítico da liberdade não o compreende na sua potência contra-ideológica. Ele entende da maneira como está na foto, ainda vê com um olhar voltado para o futuro. O problema da liberdade para ele é de entender-se como livre de determinações o caminho para o futuro. Ele acredita na lógica prova-comprovação. Só entende que quem se acredita livre está sendo ideologicamente manipulado, ele não supera a lógica prova-comprovação, permanece nela e diz “a liberdade existe mas ela é impossível, quem acredita ser possível, está em uma posição na luta de classes que a impele dizer isso… ou seja lá quais forem os motivos, sempre será o caso de não perceber ao certo a história”.

Essa ideia de história do crítico da liberdade culmina em um presente fixo, fatalista, no qual não se é possível agir e mudar intencionalmente o mundo. Sempre seremos fracassados na tentativa da predição, fazer como temos a intensão, está sempre poderá estar sendo determinada. E isso se deve a pouco corajosa conjugação entre liberdade preditiva, baseada em uma lógica temporal de predição, ao argumento da ideologia, baseado numa lógica temporal da mediação histórica. Aí mora o nó do fatalismo, e é necessário entender como se dá esse nó para saber como desdá-lo.

|

| O crítico da liberdade conjuga o modelo preditivo de ação com o princípio de determinação e irreversibilidade do futuro. |

A liberdade preditiva, quando conjugada a mediação histórica, deveria se tornar inexistente, porque, em um presente determinado e inapreensível efetivamente, a ação-livre não pode existir, portanto, não seria razoável dizer nem que ela é possível ou impossível.

Seria razoável imaginar que a busca por outro modo de se entender a liberdade, em vez de insistir na sua permanência, acontecesse. Mas o que na verdade acontece é: de inexistente ela se torna impossível, vai para um mundo ideal porém com o mesmo modo de compreendê-la. Isso fica ainda mais evidente com a famosa frase “somos livres mas somente no nível da ideologia”, que, em outras palavras, se diz “a liberdade existe, mas não é possível, a liberdade na verdade só pode existir enquanto impossível”.

Essa é uma operação curiosa de duplicação¹. Em vez do crítico lidar com a inexistência da liberdade, ela ganha um duplo, a liberdade é dobrada em liberdade impossível e liberdade possível, ideal e real. Isso se deve ao elo ideológico entre o determinismo da mediação histórica e a liberdade preditiva. A incapacidade do crítico da liberdade viver sem ela revela uma incompreensão sobre o que ela é e, também, sobre sua função ideológica.

O crítico da liberdade não vê liberdade preditiva, vê liberdade apenas, e isso porque não entende a estrutura da lógica prova-comprovação.

Antes de ser um método de previsão, predição, o método prova-comprovação é um modo de reconhecimento. Liberdade preditiva não se trata de conseguir ver o futuro, mas sim de um modo de olhar para o passado. Antes da intenção tornar-se uma prova, ela é enunciado. Somente depois do ato, ela torna-se prova, que comprova o ato como ato-intencionado. É nessa lógica que a liberdade preditiva opera, de acreditar, quando reconhece o passado, ter previsto o futuro².

|

| Escapa ao crítico da liberdade essa operação em que se criam os momentos de causa e consequência somente depois do ato, num movimento de reconhecimento. |

Os críticos da liberdade, quando criticam essa liberdade preditiva pela ideologia, o fazem com razão: é ilusória essa ideia de predição. Mas aí algo acontece. A crítica da ilusão da predição se transforma em um processo de comprovação da impossibilidade da liberdade, em vez de tornar-se um processo de elaboração de uma liberdade mais complexa, uma liberdade que não apenas que se assegurasse na incompreensão de suas operações lógicas.

|

| Reconhecimento, responsável por formar os momentos. É na sua estrutura que o "argumento da ideologia" deveria se pautar, porém a ignora. |

O argumento da ideologia leva o sujeito que a enuncia a uma posição em que deve conhecer, confrontar um presente, integralmente determinado pelo passado, irreversível e inescrutável. Nesse lugar onde se encontra, pós-crítica, deve assumir que todas as comprovações da sua liberdade e capacidade de agir como se quer, se sustentam na tranquilidade de não se saber sobre as operações lógicas formadoras das certezas que tem. Tranquilidade que esconde um desconhecimento constante e um descontrole sobre si permanente, pois nada do que nos determina podemos saber ou controlar. Mas o que fazer com isso? Eu não sei ao certo, mas sei o que faz o crítico da liberdade.

II

Ainda me pego atordoado reviravolteando meus primeiros questionamentos dessa busca. Descobri, nessa investigação, a liberdade, mas também, infelizmente, que o lugar de onde ela é visível fica em meio a turva confusão e violência.

No começo eu pensava em fazer uma objeção a uma crítica que comumente se faz a liberdade, que a considera impossível. Junto dessa crítica, queria também desenvolver no lugar dessa liberdade impossível, uma liberdade possível. Agora, essa procura vem se revelando mais como uma denúncia a um determinismo medroso, enquanto aquele objetivo de falar da liberdade real tem ficado cada vez mais difícil de seguir, principalmente porque, do fim do segundo texto para cá, escrevi um monte de considerações estabanadas, textos e textos sem fim. A cada reflexão que me detive mais portas se abriam e todas convergiam para a confirmação da realidade da liberdade. Mas aí… parece que falar dela desafiava essa sua realidade. Tomei a decisão, então, de escrever esse texto assim, esclarecendo essa condição desafiadora.

Somos irreversivelmente determinados e está fora de nosso alcance saber de tudo, lembrar de tudo, a ponto de podermos afirmar que não temos nenhum controle sobre os determinantes. Eles podem estar na base de nossas ações, na base de nossas certezas, de nossas lembranças e esquecimentos, reconhecimentos, na base de quem somos.

Podemos no máximo, diante dessa infeliz condição, tranquilizarmo-nos dizendo que “sabemos que não sabemos”, parafraseando grandes filósofos, mas com uma correlação que não vai além de homofonia. Saber que não se sabe é a melhor metáfora da dobra da liberdade. Pois a justificativa está no “saber”, o grande “saber de alguma coisa pelo menos”, que esconde um medo de lidar com a infeliz condição da liberdade: a incerteza.

Então o desafio é: como confiar em incertezas? Se não somos nós que nos determina e controla, como confiar na própria ação? Se nossa certeza sobre o futuro se baseia no tranquilo desaperceber das bases das certezas, seja estar certo de não ter o controle ou estar certo de ter controle, como distinguir o que é real e o que é tranquilidade torpe? Se não sabemos os determinantes, como saber o justo e o injusto?

A conclusão do crítico da liberdade é a dobra entre liberdade possível e impossível, que corresponde a uma dobra conjunta da realidade, em real e ideal. Para ele, o justo é impossível, ideal. Nós temos então que nos contentar com o injusto que é real. O mundo poderia ser bom, mas toma-se como figura de bom senso que ele não é.

Então, tem-se uma ótima justificativa para se perpetuarem as violências das classes dominantes sobre as dominadas. Uma ótima justificativa para ser omisso diante da injustiça e, além disso, tranquilizar-se frente a angustiante incerteza sobre o justo e o injusto. O crítico da liberdade prefere ignorar a incerteza de um futuro para assumir a pouco corajosa e razoável certeza de que as coisas são assim e o ser humano não tem culpa da sua natureza torpe, pois ninguém tem culpa de ser incapaz de tudo lembrar, "nada é perfeito nesse mundo". Ele prefere se livrar dessa responsabilidade, tranquilizar-se. Com o argumento "ninguém é livre, somente o é no nível da ideologia", sua omissão justifica-se como um "silêncio-sensato". Prefere justificar seu não-saber como sendo uma "omissão inteligente", do que assumir o seu não-saber e se colocar a ouvir³. Só expressa bom senso, “pé no chão” e sensatez, enquanto se faz tranquilizadora.

O presente é determinado e indeterminado. Por ele não caber na certeza imediata dos determinantes, sua constante irreversibilidade não a toa tende a nos ser fonte de angustia. O imediato, quando combinado com essa infeliz mas real condição temporal determinista, de que tudo se vai para nunca mais voltar, cria uma tensão. A opacidade é sua forma mais fidedigna, sua aparência estática é turva, pois se sabe que a mudança é incessante e irreversível, mas ali as coisas parecem paradas. O presente imediato esconde uma história não contada que pode mudar o que se sabe até então sobre o passado e, também, sobre o próprio presente. O crítico da liberdade prefere dizer que é impossível saber essa história. Impossível porque não sabe esperar, lida mal com essa espera.

Essa situação na qual a história por vir está fora do campo de visão mas a ser espreitada, é a situação em que se pode confundir o indeterminado com o ideal, situação em que se pode transformar o presente em comprovação do passado que então continua a ser como sempre foi, determinado, imutável. Essa é a maneira do crítico da liberdade lidar com a angustia do presente indeterminado. Ele não suporta o medo dessa indeterminação e descontrole absolutos. Nessa condição, é necessário algo além da certeza de um raciocínio para obliterar a tensão e tranquilizar-se, algo que impeça a permanência da indeterminação e da dúvida. Chama-se “fato”, indubitável. Somos determinados, isso é um “fato”, dizem os críticos da liberdade.

Sabe-se, como fiz questão de esclarecer em meu segundo texto, que a noção de fato só é concebível numa perspectiva sobre o passado na qual os acontecimentos são auto-testemunhas de si, independem dos sujeitos observadores ou narradores. Perspectiva que apenas se legitima na medida em que suprime sua condição da histórica, que para as coisas "se passarem" (tornarem-se passado) elas dependem dos humanos para vê-las e dizerem-nas. Pois as coisas são cegas e mudas e os humanos não. Essa é a diferença que os críticos da liberdade não aceitam, pela maneira como lidam com seu passado, temem lidar com o que é cego, tanto com as coisas quanto com suas paixões. Preferem um presente seguro à um presente constantemente diferente. Preferem o “fato” de que as coisas sempre foram assim, do que o corajoso momento de falar sobre as coisas serem assim. Falar e ouvir medos, entrar na história das coisas não ditas e não mais suprimí-la.

As coisas podem ser cegas e mudas, mas as coisas não são confusas, isso cabe ao humano dizer, e é daqui que eu digo, no meio de muita confusão e violência. Mas olhando para o que é cego e não fala, para o que nos é turvo, incerto. Tranquiliza-se a angustia quando se diz o “fato”, pois assume-se uma certeza asseguradora. Também assume-se uma certeza quando se diz que as coisas são confusas, quando se diz que as coisas são absurdas. Mas assim, ainda que claudicando, vejo-me superando — pois foi um equívoco meu ter acreditado nisso — a ideia primeira de sair da liberdade impossível para a possível, indo agora para algo indeterminado, não mais entre o real e o ideal, mas entre o real e o incerto, que por enquanto tranquilizo-me chamando de absurdo.

“De resto, talvez um poeta (Rückert, nos Macamas, de Hariri) nos console pelo vagaroso progresso de nosso conhecimento:

‘O que não podemos alcançar voando, devemos alcançar

[claudicando. (…)

Segundo as Escrituras, não é pecado claudicar.’” (de Freud em “Além do Princípio do Prazer, 1920; Ed. Cia. das Letras, trad. Paulo Cesar, 2010).

___________

¹ A função dessa operação, ao meu ver, é correlata a do “Impulso Apoderamento” (Bemächtigungstrieb) descrito por Freud em Além do Princípio de Prazer (1920). Ele o descreve como sendo um modo pelo qual o sujeito encontra de elaborar uma situação de forte impressão vivenciada por ele passivamente. “Fort-da” a brincadeira do “Bebi o-o-o-o” “da” trata-se exatamente disso, a criança na situação passiva em relação a ausência de sua mãe, encena-a como capaz de controlar um brinquedo, o qual é jogado por ela, sumindo de seu campo de visão e, em seguida, puxado segundo a sua vontade, isto é, agora sob controle da situação, ativo. Além disso, Freud dá outro exemplo que é o da criança que, após ter de fazer uma cirurgia com um médico, quando vai brincar com algum amigo, encena-a na brincadeira de “ser médico”, na posição do médico cirurgião. Em ambas situações Freud leva em consideração o caráter sádico de se controlar, de “tomar posse” das situações: no primeiro caso, pode ser que a criança estivesse dizendo, além de “eu tenho o controle”, quando joga o brinquedo, “sim, vá embora, não preciso de você, eu mesmo a mando embora”, e, no caso da outra criança, claramente ela poderia estar reproduzindo, como numa vingança à intrusiva experiência que lhe foi acometida com a cirurgia, mas substituindo o médico cirurgião pelo seu companheiro de brincadeira. Trata-se de uma “inversão da situação”. Freud, em “Mal-estar na Cultura”, quando explica a operação que dá forma para o supereu, usa um vocabulário muito semelhante a esse que citei sobre o “impulso de apoderamento”. Ele diz “Forçosamente a criança teve de renunciar à satisfação dessa agressão vingativa. Ela sai dessa difícil situação econômica por meio de mecanismos conhecidos, incorporando mediante identificação essa autoridade inatacável, que então se transforma no supereu e toma posse de toda agressão que a criança teria gostado de exercer contra ela. (…) É uma inversão da situação, como ocorre com tanta frequência. ‘Se eu fosse o pai e você a criança, eu te trataria mal’”.

Portanto, revela-se, com o conceito de “Impulso de Apoderamento”, quando o empregamos no caso da dobra que se faz na liberdade, que ela consiste numa reação a posição passiva do sujeito diante do determinismo implicado no paradigma da mediação histórica. Critica-se, sádica e masoquistamente — lembrar que a liberdade preditiva sempre foi chamada de auto-privativa ao longo dos textos — , a liberdade, pelo argumento da mediação histórica, para assumir um controle, passando de uma posição passiva para uma ativa diante do presente irreversivelmente determinador e indeterminado pelo sujeito. O passado para aquele que critica a liberdade aparece como fonte de sofrimento e fortes impressões mal elaboradas, que o faz tratar a ação-livre, no presente, a partir da chave impossível para nós, possível idealmente. A condição de incerteza e aparente descontrole é, pelo critico da liberdade, enfrentada com essa operação de “tomada de posse” para torna-se ativo. A crítica “pé no chão” e de bom senso, “não somos livres”, só existe então em função do medo da real condição, a incerteza determinante.

² Interessante destacar também que esse modo de reconhecimento também poderia ser classificado como um modo baseado na “posse” — interessante porque é uma explicação que entra em consonância, no que diz respeito ao nome, ao que Freud chama de “tomar posse” pela operação de inversão do Bemächtigungstrieb. É possível dizer que a “intensão da ação” é produto de um processo de reconhecimento que concede ao sujeito a “posse do ato”. Se assim for, uma relação pode ser espreitada entre a ideia de “continuidade” — já explorada em um texto que escrevi sobre a onda — dos momentos, sustentada na lógica prova-predição, e a ideia de posse.

³ Não-saber aqui está em relação ao outro, deve-se destacar isso. Não se trata, somente, de um medo de não saber, mas de um medo de confessar não saber. Essa situação eu acredito que se explique por um modelo de relação que prescinde desse medo de não saber com o outro. Em um texto meu (a) dediquei a investigação dessa condição a partir do termo "tolo" do qual Clarice Lispector usa em um texto seu; há também um outro (b) em que chamei o tipo de debate em que se busca delimitar o tolo de "tolarização". O medo de ser um tolo socializa os sujeitos e condiciona esse modo de lidar com o não saber, que deve desembocar, de alguma maneira, no argumento do crítico da liberdade. Ainda dedicarei outras reflexões para precisar esse nexo, por enquanto deixo constatado como um caminho possível.

Marcel Delfino Carvalho de Souza